[Bild: Sarah Meretz, Lizenz CC-BY: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/]

Silke Helfrich und Johannes Euler sind Mitglied im Commons-Institut. Dieser Text ist erschienen in: Brigitte Aulenbacher, Michael Burawoy, Klaus Dörre und Johanna Sittel (2017, Hg.), Öffentliche Soziologie. Wissenschaft im Dialog mit der Gesellschaft, Frankfurt/Main: Campus.

Vom mit und für zum durch: Zum Verhältnis vom Forschen und Beforschtwerden sowie zur Erforschung von Commons

Von Silke Helfrich und Johannes Euler

Vorrede

Je intensiver Commons wahrgenommen werden, umso öfter geraten sie zum Forschungsgegenstand. Auch wir kennen das. »Das Interview dauert nur dreißig Minuten«, wird versichert. Es sei »lediglich ein Fragebogen ausfüllen« und dieser selbstredend »relevant für die Forschung«. Solche Anfragen ehren, doch sie rauben auch Energie! Natürlich ist es in einigen Bereichen der Sozialwissenschaften längst out, über die Betroffenen zu forschen. Mit ihnen zu forschen hingegen ist in. Dabei bringt insbesondere der Enthusiasmus für Partizipative Forschung nicht unbedingt Entlastung. »Im Gegenteil«, wird manch Beforschte denken, die im Wandlungsprozess der Forschungskonzeptionen zur Mitforschenden mutiert: »Jetzt werde ich nicht nur beforscht! Jetzt muss ich auch noch mitmachen!«

Es ist schwer, dem energieraubenden Charakter des Beforschtwerdens und des Mitforschens zu begegnen. Vielleicht aber kann er durch das unterlaufen werden, was wir vorläufig doppelte Forschungssouveränität nennen wollen: Forschende müssen selbst bestimmen können, was und wie sie forschen – wobei Wege zu wählen sind, die den Praxisakteuren die gleiche Souveränität über den Forschungsprozess eröffnen. Das ist ein hoher Anspruch, doch auf diesen Punkt bewegt sich unser Text zu. Er reflektiert, wie sich das Nachdenken über Commons (und in Commons-Begriffen) mit jenem über öffentliche Wissenschaft und Forschung verbinden lässt und mit welchem Vorgehen solch eine Verbindung gelingen kann.

Wir versuchen dabei die Idee der Partizipation aus Commons-Perspektive, und damit aus der Perspektive der Selbstorganisation, zu beleuchten. Selbstorganisation sehen wir dabei als qualitativ unterschiedlich zu Ansätzen, in denen Partizipation als Beteiligung an etwas verstanden wird, das irgendwie schon existent bzw. vorgedacht ist, zu dem aber kein direkter Zugriff gewährt wird. Wie in der Politik setzt auch in der Forschung die Partizipation häufig erst nach entscheidenden Weichenstellungen ein, zum Beispiel nach der Entwicklung der Forschungsfrage und nach der Verteilung der Forschungsmittel. Letztlich markiert also die Tiefe und Reichweite der Gestaltungsmöglichkeiten die Unterscheidung zwischen der Forschung mit und der Forschung durch.

1 Commons erforschen

Commons-Forschung zeigt auf, dass es Gruppen oder Netzwerke gibt, die »weder staat- oder marktähnlichen Institutionen vertraut haben, um ihre Ressourcensysteme über lange Zeiträume mit vernünftigem Erfolg zu verwalten« (Ostrom 1999: 1f). Und sie belegt, dass Selbstorganisation zwar komplex und voraussetzungsvoll ist, aber sozial stabiler und nachhaltiger sein kann als top-down Lösungen. Seit Elinor Ostrom im Jahr 2009 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geehrt wurde, sind ihre Design-Prinzipien für Commons-Institutionen (ebd.: 115ff) weithin bekannt geworden. Die Politikwissenschaftlerin und Ökonomin wollte die »breiteren institutionellen Regelmäßigkeiten von Systemen verstehen, die über einen langen Zeitraum präsent oder abwesend waren« (Ostrom 2010: 652, eigene Hervorhebung und Übersetzung). Zur Analyse von Situationen, in denen Menschen mit mehreren, teils widersprüchlichen Anforderungen, Normen und Regeln konfrontiert sind, bediente sie sich unter anderem der sogenannten IAD (Institutional Analysis and Development) Modellierung (vgl. Conway 2012). Ergänzend nutzt der mit Ostrom eng verbundene Teil der Commons-Forschung den Social-Ecological System Framework (SES). Darin kommen dutzende Variablen zur Analyse sozial-ökologischer Systeme zur Anwendung (vgl. McGinnis/Ostrom 2014).

IAD und SES sind ein hilfreiches Doppelpack im Methodengepäck des institutionsökonomisch geprägten Teils der Commons-Forschung. Sie berücksichtigen zahlreiche Faktoren, die soziale Handlungssituationen beeinflussen, um besagte institutionelle Regelmäßigkeiten aufzuspüren. Tatsächlich können mit ihrer Hilfe viele Zusammenhänge und Wirkungen freigelegt werden, doch letztlich lässt sich die soziale Welt nie präzise greifen. Sie ist weder mechanisch noch ein kybernetisches System. Sie ist nicht nur komplex, sondern auch lebendig. Daher kann auch die Summe der Analyseeinheiten und Variablen in IAD und SES das Ganze nicht erklären. Es bleibt etwas Unvorhersagbares, etwas wahrhaft Unsicheres: ein Stück Lebendigkeit.

Aus diesem Grund können auch Commons nicht ausschließlich im Sinne von Strukturen, Organisationsformen und institutionellen Regelmäßigkeiten gedacht werden. Der Begriff der Commons bezieht sich im Wesentlichen auf das Selbstorganisationspotenzial all jener, die von einem Problem betroffen sind bzw. an einem gemeinsamen Ressourcensystem teilhaben (vgl. Euler 2016). Im Kern sind sie als Sozialprozesse zu begreifen (Linebaugh 2012; Gibson-Graham u.a. 2013), die sich auch in der Welt der Dinge manifestieren. Sie sind damit sowohl Tätigkeit wie auch Sache und damit sowohl als Verb (Commoning) wie auch als Nomen (Commons) zu fassen. Der Begriff der Commons birgt bereits sein Subjekt: communities. So unterschiedlich diese Subjekte auch sind, sie alle eint, dass nicht das einzelne, von Anderen getrennte Individuum hier Bezugsgröße ist, sondern das handelnde Individuum in Beziehung: zur Welt und zu Anderen. Fast erscheint der im Folgenden skizzierte Grundgedanke, dass es nicht um ein für alle bzw. mit allen geht, sondern um ein durch alle, bereits in die Begriffe Commons und Commoning eingeschrieben.[1]

Sozioökonomisch gesehen sind Commons »Räume anderer Selbstverständlichkeiten«[2], Räume des kooperativen Tätigseins jenseits von Markt und Staat. Sie gelingen nicht einfach dann, wenn alle Faktoren und Bedingungen optimiert und alle Institutionen an den ostromschen Design-Prinzipien für Commons-Institutionen ausgerichtet sind. Ein Commons existiert also nicht einfach so, sondern ist als – je spezifischer – Raum zu verstehen, der »biologischen und kulturelle Welten umfasst« (Hendrichs 2007: 43).[3] Es ist ein Raum kollektiven bzw. netzwerkbasierten Begründens, Schaffens, Herstellens, Umsorgens, Fortentwickelns, Nutzens und Konfliktlösens für all jene Dinge, Wissensbestände und Umgangsweisen, die niemandem allein gehören und die kollektiv bestimmt werden (müssen).

Das hier skizzierte Commonsverständnis, als »Sein in Spannung« (Hendrichs 2007: 47) wie alles Lebendige, scheint uns nicht nur den facettenreichen Phänomenen angemessen, die unter dem Begriff gefasst werden, sondern ist zugleich ein Schlüssel für das Forschungsverständnis, welches wir im Folgenden stark machen wollen.

Zunächst sind Commons weder vom isolierten Individuum aus erfassbar, noch in Isolation von anderen sozialen Prozessen und den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen. Ihre Erforschung ist bestenfalls prozessual[4] und mit einem relationalen Weltverständnis möglich. Weltverständnisse offenbaren sich unter anderem in Menschenbildern, Rationalitätskonzepten und methodischen Grundpositionen. Biesecker und Kersting (2003) zeigen auf, wie sehr sich diese in verschiedenen wirtschaftswissenschaftlichen Strömungen voneinander unterscheiden.

Menschenbilder stützen Theoriegebäude und schaffen Realität. So werden beispielsweise Handlungsrationalitäten wie »Erfolgsorientierung« und »individuelle Nutzenmaximierung«, die dem neoklassischen homo oeconomicus (ebd.: 127) zugeschriebenen werden, herangezogen, um spezifische Arten der Ausgestaltung von Institutionen zu rechtfertigen. In der Commons-Diskussion steht dem homo oeconomicus ein Menschenbild gegenüber, das die Bezogenheit der Menschen aufeinander in den Mittelpunkt rückt. Diesem zufolge stehen Menschen immer in unterschiedlichen gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Kooperationszusammenhängen und sind darin Schöpferinnen des eigenen, auf Mit- und Umwelt bezogenen Lebens – in einer gestaltbaren Welt. Legen wir solch ein Menschenbild zu Grunde, dann sind die je Anderen nicht getrennt von mir und nicht »Gegen-Spieler ohne eigenen Stellenwert« (ebd.: 139). Stattdessen werden wir zu dem, was wir sind, nur durch andere und mit anderen.

Für die Erforschung von Commons bedeutet das zumindest dreierlei. Erstens sind für die Erfassung sozialer Wirklichkeiten Forschungsansätze kontraproduktiv, die dem methodologischen Individualismus[5] (vgl. Biesecker/Kersting 2003: 130f.) verhaftet bleiben, welche analytisch beim Individuum ansetzen und bedeutsame Teile der Beziehungsdimension wie auch der gesellschaftlichen Verhältnisse tendenziell unsichtbar machen. Zweitens sind sozialontologische Grundpositionen vorzuziehen, die auf der Annahme beruhen, dass unsere soziale Wirklichkeit über unsere individuell verfasste Wirklichkeit hinausgeht und dass die Grundfigur sozialer Wirklichkeit Verbindung bzw. Beziehung ist. Nicht nur in Beziehung zur je Anderen sondern auch in Beziehung zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Beides gelingt nicht mit dem sozial entkleideten homo oeconomicus, wohl aber mit dem oben skizzierten Menschenbild. In diesem Menschenbild – und das verweist auf den dritten Aspekt – sind Gefühle wichtig. Commoning hat, wie jeder soziale Prozess, nicht nur eine gesellschaftliche und praktische, sondern auch eine affektive Grundlage.[6] Das Unvorhersagbare, das Affektive, das Eigene, das Kreative und sich stets weiter Entfaltende, kurz: das wahrhaft Unsichere der Lebendigkeit muss im Blick der Forschenden bleiben anstatt als Residuum zu verschwinden.

Für die Wirtschaftswissenschaften zeigen Biesecker und Kersting (2003), dass etwa der kritische Institutionalismus, die Sozio-Ökonomik und insbesondere die Feministische Ökonomik diese „ganzheitlichere“ Richtung einschlagen. Dabei identifizieren sie vor allem für Letztere ein methodologisch-holistisches, nicht von der eigenen Erfahrung getrenntes Vorgehen, das sie als »pattern-building« bezeichnen (ebd.: 157).

| Bereich Ansatz | Menschenbild | Rationalitätskonzept | Methodologie |

| Neoklassik | homo oeconomicus | Kosten-Nutzen-Rationalität, Nutzenmaximierung, Effizienz | Methodologischer Individualismus |

| Kritischer Institutionalismus | homo culturalis | Prozessuale Rationalität | pattern building |

| Feministische Ökonomik | (vor-) sorgendes Selbst im Kontext | Praktische, kommunikative, emotionale Vernunft | Methodologischer Holismus, erfahrungsbasiert, pattern building |

| Commons-Oikonomik | reziprokes gesellschaftliches Selbst | Kommunikative und emotionale Vernunft, Strukturelle Gemeinschaftlichkeit, strukturelle Verantwortungsfähigkeit, offene Prozesse | Methodologischer Holismus, Analyse sozialen Handelns, (Interaktion), erfahrungsbasiert, interaktiv, (co-learning), pattern building |

Tabelle 1: Menschenbilder, Rationalitätskonzepte und Methodologie: Ein Überblick (nach Biesecker/Kersting 2003: 174 und Helfrich 2015: 27; gekürzt)

Der Begriff des »pattern building« ist an dieser Stelle als methodologische Grundposition und nicht – wie die Entwicklung von Mustersprachen (siehe unten) – als konkrete Vorgehensweise zu verstehen. Es bezeichnet ein Forschungsverständnis, in dem unter Berücksichtigung der Genese und steten Veränderung sozialer Zusammenhänge Theoriebildung als »evolutionärer Prozesse in sich selbst« (Biesecker/Kersting 2003: 157) begriffen wird. »Hypothesen« werden so lange »im Kontext des Problemfelds bewertet« (ebd.) bis sie mit der vorhandenen Datengrundlage stimmig sind. Sie bleiben also kontext- und erfahrungsbezogen. »Ein solches ›Pattern Model‹ ist nie wirklich fertig – es kann nur immer besser an die Realität angepasst werden und so Grundlage für Problemlösungen werden« (ebd.: 123). »[P]rozessualen Charakter« habe zudem das damit verbundene Konzept der Rationalität (ebd.: 157), was von Jenen, die nach »objektiven Grundlagen« der Wirtschaftswissenschaften suchen, vielfach kritisiert werde, aber sicherstelle, dass Forschung »in einem sozialen Diskurs« (ebd.: 158) – und damit öffentlich – bleibt. Hierdurch bekommen auch die Beforschten die Möglichkeit Forschung souverän zu gestalten. Und eben dieser Gedanke führt uns zum nächsten Schritt…

2 Forschung als Commons?

…Forschungsprozesse selbst als Commons zu denken. Das scheint dem Anliegen der öffentlichen Soziologie zu entsprechen, deren erklärtes Ziel es ist, gesellschaftsverändernde bzw. kritische Praxis zu unterstützen (Burawoy 2005). Verstanden als niemals neutrale Gestaltungsversuche von Gesellschaft sind auch Forschungsprozesse kritische Praxis – genau wie Commoning. Könnte nun Forschung nicht nur forschende Unterstützung oder Erforschen von Commoning sein, sondern selbst zum Commoning werden? Um eine grobe Idee davon zu formulieren, werden wir uns im Folgenden auf die »Leiter der Partizipation« (Arnstein 1969: 217) beziehen. Zu Illustrationszwecken ordnen wir anschließend zwei Ansätze auf dieser Leiter ein, die aus unterschiedlichen theoretischen Bezugspunkten entstammen und für deutschsprachige Commons-Kreise wichtig sind: das Mitforscherprinzip der Kritischen Psychologie Holzkamps und die Mustersprachen nach Alexander.

2.1. Die Leiter der Partizipation

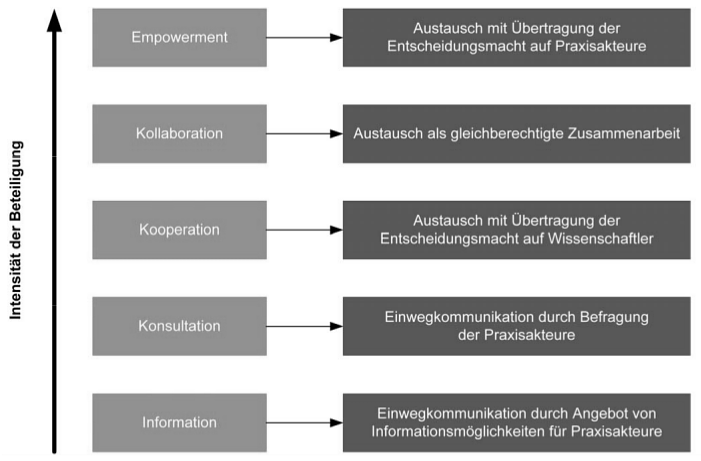

Zur Veranschaulichung und Bewertung unterschiedlicher Grade der Partizipation in der Forschung übertragen Brinkmann u.a. (2015) die ursprünglich für die Analyse politischer Beteiligungsprozesse entwickelte Leiter der Partizipation (Arnstein 1969: 217) auf die transdisziplinäre Forschung (siehe Abbildung 1). Bedeutsam sei dabei, so Brinkmann u.a. (2015: 11), »ob und wie viel Mitspracherecht Praxisakteuren in den verschiedenen Forschungsphasen (z.B. Problemdefinition, Methodenauswahl, Durchführung von Analysen) gewährt wird oder ob letztgültige Entscheidungen von den Wissenschaftlern getroffen werden.«[7]

Abbildung 1: Forschungsbezogene Leiter der Partizipation (Quelle: nach Brinkmann u.a. 2015: 12)

Auf den unteren Stufen der Leiter stehen Information und Konsultation. Hier werden keine Möglichkeiten gegenseitigen Austausches eingeräumt, Praxisakteure können lediglich »Informationsangebote aus der Wissenschaft zur Kenntnis nehmen oder nicht» (Brinkmann u.a. 2015: 11). Ein Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Praxisakteuren finde hingegen durch Kooperation statt, welche sich dadurch auszeichne, »dass eine Hierarchie zwischen Wissenschaft und Praxis besteht, bei der die Führungsrolle auf Seiten der Wissenschaft liegt« (ebd.). Eine höhere Intensität der Beteiligung ist auf der Sprosse der Kollaboration zu finden, wo Praxisakteure und Wissenschaft als gleichberechtigte Partner zusammenfinden. Beim Empowerment, der höchsten hier dargestellten Stufe, wird »die Entscheidungsgewalt über das projektbezogene Verfahren auf die Praxisakteure übertragen« (ebd.). Diese sind also quasi ermächtigt, souverän Entscheidungen zu treffen. Nach Arnstein (1969) kann von echter Partizipation nur auf den oberen beiden Sprossen gesprochen werden, während die unteren sich Tokenismus (etwa Scheinbeteiligung) vorwerfen lassen müssten.

Diese Abstufungen erinnernd, stellen wir nun Ansätze vor, die unserer Meinung nach auf den oberen Sprossen anzusiedeln sind. Dabei ist aus Commons-Perspektive ein wichtiges Kriterium, ob die Praxisakteure nicht nur über ein hohes Maß an Entscheidungsmacht verfügen, sondern auch, inwieweit der Umgang untereinander und mit den Forschenden von ebenbürtiger Kooperation geprägt ist. Aus dieser Perspektive stehen auch nicht nur die Fragen für wen und wozu (vgl. Burawoy 2005: 11) im Raum, sondern insbesondere durch wen. Im Prinzip, so die Grundidee, sollten Beforschte bereits die Forschungsfragen (mit-)entwickeln und als Peers die Forschungsplanung (mit-)gestalten, auch wenn dies in manchen Forschungsbereichen unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum denkbar zu sein scheint. Doch tatsächlich gibt es Wege dorthin. Längst existieren Forschungsverständnisse sowie Methoden, die darauf gerichtet sind, ebenso prozessual vorzugehen wie der Kritische Institutionalismus, dabei die Forschungsfragen von unten und die Erkenntnisse mit den Betroffenen selbst zu generieren.

2.2 Das kritisch-psychologische Mitforscherprinzip nach Klaus Holzkamp

In der Kritischen Psychologie, welche in expliziter Abgrenzung zur konventionellen Psychologie[8] entwickelt wurde, wird vom Mitforscherprinzip oder »Prinzip der Partizipation der Betroffenen am Forschungsprozeß« (Holzkamp 1985: 543) gesprochen. Markard (2009: 274) erläutert, dass die kritisch-psychologische Kennzeichnung als »Psychologie vom Standpunkt des Subjekts« wörtlich zu verstehen sei indem »individuelle Subjekte nicht beforscht werden, sondern auf der Forschungsseite stehen (sollen).«

Methodologisch wendet sich dieses Mitforscherprinzip zunächst gegen die »variablenpsychologisch-kontrollwissenschaftlichen Verfahren« insbesondere der behavioristischen wie auch der kognitivistischen Psychologie (Holzkamp 1985: 543). Grell (2006) kritisiert, dass in der Regel auch in der qualitativ orientierten konventionellen Psychologie die Frage, wie die Forschenden und das beforschte Feld in Interaktion treten einseitig aus Forschendenperspektive gedacht werde, was die Bereitschaft sich beforschen zu lassen quasi als selbstverständlich vorausgesetze. Selten werde reflektiert, »dass die Untersuchten sich aktiv und begründet für oder gegen eine Teilnahme an einer Forschung entscheiden« (ebd.: 70).[9] Das tiefer liegende Problem sei daher nicht die mangelnde Reflexion, sondern der Umstand, dass viele qualitativ Forschende, »ihre Befragten zwar als handelnde Subjekte anerkennen, aber sie auch als Objekte verwenden« (ebd.: 71).

Im Gegensatz dazu misst die kritisch-psychologische Handlungsforschung den Handlungsmöglichkeiten und Interessen der mitforschenden Beforschten die zentrale Position zu. Hier würde Partizipation etwa dazu führen, den Forschenden gerade in konfliktbehafteten Themengebieten sonst vorenthaltene Austauschmöglichkeiten zu gewähren (ebd.) ohne Partizipation im Forschungsprozess zu instrumentalisieren, zum Beispiel um einen leichteren Feldzugang zu erlangen (ebd.: 250). Denn Grundlage für gelingende Partizipation sei, dass die Akteure tatsächlich daran interessiert seien, die entsprechenden Situationen unvoreingenommen zu reflektieren.[10]

Forschende und mitforschende Beforschte können bei der »Forschung als Prozess der Verständigung über Probleme von Beteiligten« (ebd.: 72) weiterhin unterschieden werden. Die unterschiedlichen Rollen führten allerdings nicht zwingend zu einer Hierarchisierung. Markard (2009) spricht stattdessen von unterschiedlichen Aufgaben im Forschungsprozess. So sollten Forschende etwa lästige Arbeiten wie die Transkription übernehmen und wissenschaftliche Erkenntnisse einbringen, während die Mitforschenden (Praxisakteure) »Kenntnisse und Erfahrungen aus ihren Lebensumständen» (ebd.: 275) einbrächten. Markard sieht dies als komplementäres Verhältnis, in dem sich die entsprechenden Kompetenzen verschieben (müssen), da sich Praxisakteure die wissenschaftlichen Kategorien zu eigen machen und Forschende die »Lebensumstände der ›Mitforscher‹ kennen lernen müssen« (ebd.).

Durch die gemeinsame Aushandlung aller relevanten Entscheidungsprozesse (Grell 2006: 71f.), werden Kategorien, Theorien und Methoden nicht »über die Betroffenen, sondern für die Betroffenen» (Holzkamp 1985: 544; eigene Herv.) verwendet und den Betroffenen »zur Klärung ihrer Befindlichkeit bzw. Beteiligung an der Klärung der jeweiligen Fragestellung selbst in die Hand gegeben« (ebd.).

2.3 Mustersprachen nach Christopher Alexander

Der Architekt und Philosoph Alexander veröffentlichte mit A Pattern Language (deutsch: Eine Mustersprache) ein Buch zum Thema Gestaltung in der Architektur, das im angloamerikanischen Raum zum Sachbuch-Bestseller avancierte (u.a. 1977). Darin und im dazugehörigen zweiten Band, The Timeless Way of Building (Alexander 1979), beschreibt und abstrahiert er gestalterische Prozesse, die er in sehr unterschiedlichen Umgebungen beobachten konnte. Nach Alexander erfordert eine gute Lebensqualität auch eine Architektur, die mitbestimmt und mitgestaltet werden kann. Dies verband er mit dem Streben nach Gestaltung in höchster Qualität, verstanden als Vertiefung von Lebendigkeit. Dass dies umsetzbar ist, bewies er in zahlreichen Projekten, in denen er »Schritt für Schritt, die Bausteine und Bindeglieder eines Gegenprogramms« zu den Logiken kapitalistischer Bauindustrie entwickelte (Leitner 2015: 27). In A Pattern Language finden sich »grundlegende Wissensbausteine und Weisheiten der Architektur,« in »253 problemlösenden, wiederverwendbaren Konzepten« (ebd.), die Alexander pattern(s) nennt.[11]

Diese Muster (patterns) beschreiben empirisch geerdete Erkenntnisse und Fachwissen in einer für Laien verständlichen Form und nach einem strukturierten aber nicht streng formalisierten Aufbau. In Verbindung miteinander formen sie eine (notwendigerweise stets unvollständige) Mustersprache – gleichzeitig stehen die Muster für sich. Genauso wie ein einzelnes Wort viel bedeuten, eine Sprache aber ganze Welten erschaffen kann, können einzelne Muster für konkrete Problemsituationen hilfreich sein, eine Mustersprache aber tiefgehender und weitreichender wirken. Die zentrale Denkfigur des theoretischen Ansatzes erfasst Leitner so: »Unsere Welt lässt sich verstehen, als wäre sie von bewussten und unbewussten Mustern durchwoben. Jedes Muster ist dabei mit anderen Mustern verknüpft« (ebd.: 29). Leitner verweist hier auf das entscheidende Element des Erkenntnisprozesses und Forschungsverständnisses in der Mustertheorie: Verbindung. Ein Muster kann je nach Gestaltungs- oder Kommunikationsbedarf individuell eingesetzt, mit anderen Mustern kombiniert und in seiner Ausprägung variiert werden. Erst durch diese Vielgestaltigkeit in der Anwendung wird ein Gestaltungsmuster zu einem wirksamen Hilfsmittel in den Köpfen, Herzen und Händen der Gestaltenden.

Alexanders Pattern-Konzept fand zahlreiche Anwendungsfelder und hatte eine enorme gesellschaftliche Wirkung.[12]

Für unser Anliegen wie auch jenes der öffentlichen Soziologie sind spezifische Formen der Entwicklung und Beschreibung von Mustern, des so genannten pattern mining, interessant, deshalb möchten wir hier ein Vorgehen vorstellen, das dem Gedanken Forschung als Commoning nahe kommt: die gemeinsame, deliberative und erfahrungsbezogene Suche und Bestimmung von Mustern.

Die in Workshops oder Gruppengesprächen gerahmten Explorationen nach passenden Lösungsmustern für Gestaltungsprobleme aller Art drehen sich nicht um ein ich möchte/kann Sprache geben und Erkenntnis gewinnen der Forschenden, sondern um ein wir können gemeinsam Sprache und Erkenntnis generieren. So werden die den Beteiligten jeweils eigenen erkenntnistheoretischen Möglichkeiten miteinander verschränkt, wobei Erkenntnis aus Erfahrungen des Erfolges und nicht des Scheiterns gewonnen wird. Der von der Alexanderschen Methode geleitete Suchprozess lenkt Wahrnehmungen und kanalisiert Erkenntnisprozesse ohne sie von Wissen, Erfahrung und Gefühl zu trennen. Tatsächlich kann ein gemeinsamer Prozess des pattern mining zu einem gemeinsamen Resonanzerlebnis führen, zu einem »Erlebnisniveau der Harmonie« (Hendrichs 2007: 52). Die Beteiligten spüren, wenn es passt, wenn Muster und Mustersprachen schrittweise Form annehmen, und die Arbeit daran als fruchtbar empfunden wird; wenn die Ergebnisse des gemeinsamen Forschens ihnen helfen.

Konkret ergibt sich aus den Strukturvorgaben für Musterbeschreibungen eine Fragefolge, welche nicht einfach linear, sondern in mehrfachen Teiliterationen durchlaufen wird:

- Was ist der Kontext?

- Welches Problem ist zu lösen?

- Welche Kräfte (positiv wie negativ) wirken auf die bzw. in der Problemsituation?

- Welche Problemlösungen sind uns bekannt bzw. wurden erfahren?

- Welche weiteren Quellen (Exemplare, Projekte, Akteure, Dokumente) haben wir?

- Wie sah das Ergebnis nach der jeweiligen Problemlösung aus?

- Woran wird deutlich, dass eine Lösung erfolgreich war?

- Welche Teilprobleme sind bei dieser Lösung offen geblieben oder neu entstanden?

- Entsprechen andere Erfahrungen der gefundenen Lösung?

- Ist in den erfolgreichen Lösungen ein Gemeinsames zu erkennen?

- Wie kann dieses Gemeinsame allgemeinverständlich beschrieben werden?

- Welche Beispiele (Exemplare) verdeutlichen das generische Muster am besten?

- Welche anderen unter-, über- oder nebengeordneten Muster sind neu sichtbar geworden?

In einer solchen beispielhaften und adaptierbaren Sequenz, welche Ordnung in kollektive (oft zunächst Wirrnis stiftende) Denkbewegungen bringt, bewegt sich die Gruppe entweder in einem moderierten Gespräch oder komplett eigenständig durch das Forschungsfeld. Ein solches Vorgehen integriert verschiedene Qualitäten der Erkenntnisgewinnung. Es gibt Anleitung zum Handeln, die nicht gegen Emotionen rennt und wirkt zugleich als Selbstaufklärungsprozess. Am Ende desselben stehen Musterbeschreibungen, das heißt: »Werkzeuge für Mitbestimmung und Mitwirkung an der laufenden Weltgestaltung in einem gemeinsamen, kreativen, kooperativen und konsensualen Prozess« (Leitner 2015: 29). Das können allgemeine Muster sein wie Zugänge ermöglichen, Beziehung stiften oder Fehler riskieren, die jedoch selbst als komplexe Gestaltungsaufgaben nach entsprechenden konkreteren Mustern verlangen (Wie machen wir das – Zugänge ermöglichen?, Welche Möglichkeiten haben wir – Beziehung zu stiften? usw.).

Mit einsamer Schreibtischarbeit der Forschenden hat das wenig zu tun. So wenig, wie die Ergebnisse ausschließlich wissenschaftliche Artikel oder Buchpublikationen hervorbringen müssen. Forschung im Sinne Alexanders ermöglicht bzw. erfordert eine systematische, co-kreative und bedürfnisbasierte Gewinnung von Erkenntnissen. Alexander »fordert die Information und Emanzipation aller Betroffenen, damit alle am Gestalten der Welt teilhaben können« (Leitner 2015: 33) und er hat eine Methode vorgeschlagen, die das stille, implizite (vgl. Polanyi 1985) und »unterschätzte Wissen der Laien« (Finke 2014) zur Entfaltung bringt. Eben dies sei, so Hendrichs (2007: 59), geradezu Voraussetzung, um lebendige Prozesse erkennen und fassen zu können.

3 Gemeinsam forschen

3.1 Vom mit und für zum durch

Schauen wir zunächst zurück zu den im ersten Abschnitt formulierten Anforderungen an den Forschungsprozess. Ein Forschungsverständnis bzw. eine Methodik sollte den methodologischen Individualismus überwinden, es sollte dem In-Beziehungen-Sein der jeweiligen Akteure Rechnung tragen sowie der Lebendigkeit des Forschungsgegenstandes selbst gerecht werden. Anhand der Leiter der Partizipation haben wir die Reichweite der Entscheidungsmacht der Praxisakteure im jeweiligen Ansatz reflektiert um darauf aufbauend aus Commons-Perspektive, die das Gemeinsame akzentuiert, argumentiert, dass auch Forschung gemeinsam zu denken sei.

Die beiden Ansätze, Mitforscherprinzip und Mustersprachen, nähern sich dem gemeinsam Forschen in unterschiedlicher Weise. Das bezogen auf die psychologischen Forschungsgegenstände formulierte Mitforscherprinzip ist zunächst als Anspruch an die (berufs-)wissenschaftliche Arbeit formuliert und reflektiert die Gefahr des Zum-Objekt-Machens der Praxisakteure, obgleich sie als Mitforscher gedacht sind. Der eher soziologische Ansatz kollektiver Entwicklung von Mustern und Mustersprachen durch die Praxisakteure wiederum ist einerseits erkenntnistheoretisch von Interesse und andererseits auch als Prozess dem Konzept des Commoning sehr nah.

Im Falle des Mitforscherprinzips kann eine Abkehr vom methodologischen Individualismus und eine Bezugnahme auf die gesellschaftliche Eingebettetheit konstatiert werden, weil der Mensch prinzipiell als gesellschaftlicher Mensch in einer menschlichen Gesellschaft gedacht wird – und dies konsequent Ausgangs- und Bezugspunkt der Analyse ist. Der Lebendigkeit der Akteure wird mit dem Begriff der Handlungsfähigkeit, der »Verfügung des Individuums über seine eigenen Lebensbedingungen in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozeß« (Holzkamp 1985: 241), Rechnung getragen. Bezogen auf die Frage wer denn eigentlich forscht, bleibt zu bedenken, dass das Mitforschen gleichberechtigter Praxisakteure zwar den Kern des Mitforscherprinzips ausmacht, aber offen bleibt, wer die Forschungsfrage aufbringt und inwieweit über Forschungsmittel entschieden werden kann. Ebenso erscheinen der mitunter sperrige begriffliche Apparat der Kritischen Psychologie und die theoretischen Grundlagen weitgehend dem Zugriff der Praxisakteure entzogen.

Die Alexandersche Mustertheorie und -entwicklung geht explizit von der Grundfigur der Verbindung sowie der Kontextbezogenheit aller Akteure und Prozesse aus und trägt in Zielbestimmung, Methode und Begriffsapparat explizit der Lebendigkeit der Forschungsgegenstände Rechnung.[13] In der Methode des pattern mining, welche eine von vielen ist, liegt die Formulierung der Muster (und damit der Erkenntnisse) maßgeblich auf Seiten der Praxisakteure. Sowohl die Art der Erzeugung, als auch die Formulierung gehen idealerweise im gleichberechtigten Miteinander oder sogar in völliger Eigenregie der Praxisakteure vonstatten. Die Forschenden moderieren eher die Prozesse.

Eine Forschung, die sich am Mitforscherinnenprinzip orientiert, kann somit als partizipative Forschung im Sinne der öffentlichen Soziologie verstanden werden: Mitforschen und Forschen für die Praxisakteure steht im Vordergrund. Die Mustertheorie und -methode vermag beide Anliegen im Forschen durch zu verbinden und kommt damit einem Verständnis von Forschung als Commoning noch ein Stück näher.

Natürlich verfügen beide Ansätze über je eigene philosophische und normative Begründungen. Gleichzeitig lässt sich die Methodologie nicht gänzlich von den Fragen wer forscht, warum und in wessen Interesse abkoppeln. Beides konnten wir nicht weiter ausführen. Doch die dargestellten unterschiedlichen Akzentuierungen erlauben uns, den Gedanken eines doppelt-souveränen Forschungsprozesses besser zu fassen: als Prozess, in dem Forschende wie Praxisakteure souverän bleiben in Bezug auf Forschungsgegenstand, -methode sowie -sprache, auf den Einsatz von Forschungmitteln, die Gestaltung der Prozesse sowie die Verwendung und Zugänglichkeit der Ergebnisse.

3.2 Doppelte Forschungssouveränität

Abschließen möchten wir mit einigen grundsätzlichen Überlegungen zur Forschung als Commoning.

Ein Ansatz, der im Forschungsprozess selbst Commoning-Prinzipien folgt, muss über den Begriff der Partizipation hinausgreifen. Bei Partizipation geht es zunächst darum, an etwas in gewissem Maße Existierendem bzw. Vorstrukturiertem teilzuhaben, auch ein wenig am Prozess teilnehmen zu dürfen, was, wie eingangs geschildert, nicht immer auf ein Partizipationsbedürfnis trifft. Beim Commoning geht es mehr ums selbst machen als ums mitmachen, eher um Selbstorganisation als um Partizipation. Selbstorganisation impliziert die Verfügung über die Herstellung der (je) eigenen Lebensbedingungen, es geht um Souveränität und nicht darum, einen Partizipationsanspruch einzulösen.

Die Grenzen zwischen Partizipation und Commoning sind fließend, zentral ist jedoch die Frage der Entscheidungsmacht: Wer entscheidet was und wie geforscht wird? Ein Forschungsprozess kann dann Commoning werden, wenn 1. die Forschenden bestimmen können, was und wie sie forschen und zugleich 2. die Praxisakteure über die gleiche Souveränität verfügen. Dieses Paar wollen wir als doppelte Forschungssouveränität fassen. Ein solches Forschungsverständnis wendet sich ab vom Bild des Forschens als distanziertes Beobachten. Es eröffnet nicht nur den Praxisakteuren, sondern auch den Forschenden einen Zugang zu den untersuchten Bereichen, weil sie mit den entsprechenden Lebensprozessen auch im Forschungsprozess verbunden bleiben können. Es bekennt sich zur Generierung von Wissen aus dem jeweiligen Kontext heraus. Dies verlangt weitgehende institutionelle, politische und finanzielle Freiräume für die Beteiligten sowie Unabhängigkeit. Voraussetzung dafür scheinen uns einerseits die hier skizzierten methodologischen Grundpositionen zu sein und andererseits geeignete Forschungsmethoden, zugängliche Konzepte und offene Verfahren. Konventionelle Standards der Wissenschaftlichkeit müssen dabei keineswegs aufgegeben, wohl aber einer systematischen Kritik unterzogen werden und sich unter anderem an der Frage der Gegenstandsadäquatheit, also der Angemessenheit der theoretischen und methodischen Zugänge zum Gegenstand, bewähren.

Zusammenfassend könnte das skizzierte commonsbasierte Forschungsverständnis so lauten: Forschung als Commoning heißt, dass alle Beteiligten ihre spezifischen Kompetenzen mit einbringen. Dies kann auch als offene Erkenntnisfindung gefasst werden, bei der gemeinsam für lösenswert und -nötig befundene Probleme durch daran Interessierte bearbeitet werden. Wissenschaft würde hier nicht im Elfenbeinturm praktiziert, auch könnten Praxisakteure nicht nur beitragen oder gar partizipieren, sondern auf souveräne Art co-kreieren – ebenbürtig miteinander Begründungssysteme und damit Wirklichkeiten schaffen. Sie wären Peers im gemeinsamen Forschungsprozess. Ein solches Forschungsverständnis beruht auf dem Grundgedanken, dass Forschung zur Vertiefung von Lebendigkeit beiträgt, wenn Menschen aus ihrer Wirklichkeit heraus selbst Wissen generieren, das sich an ihren eigenen Bedürfnissen orientiert, um diese Wirklichkeit bewusst gemeinsam zu gestalten. Diese Art zu forschen bleibt immer kontextbezogen, das heißt auch gesellschaftsbezogen.

Voraussetzung für die Entfaltung eines solchen Forschungsverständnisses ist eine Bildung, die alle Menschen befähigt, die eigenen Bedürfnisse zur Kenntnis zu nehmen, die eigenen Lebenslagen zu reflektieren und sich darauf aufbauend zu forschenden Gestalterinnen und eigenen Lebenswelt zu machen, die immer auch die Lebenswelt Anderer ist. Besondere wichtig ist in einem solchen Forschungsverständnis die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit. Im offenen Diskurs können Standards, Forschungsideen und -notwendigkeiten formuliert und Ergebnisse der Forschungen in die Öffentlichkeit getragen werden und dort zu Diskussionen, Umsetzungsbemühungen und Weiterentwicklungen führen. Auch die Frage nach dem Umgang mit Forschungsergebnissen muss auf breiter Basis entschieden werden. Aus Commons-Sicht ist klar: Öffentlich ermöglichte und betriebene Forschung darf nicht eingehegt werden. Die Ergebnisse müssen – dem Anspruch der doppelten Forschungssouveränität folgend – für alle frei zugänglich sein.

Vom Ergebnis her gedacht kann davon ausgegangen werden, dass der Erkenntnisgewinn aus einer doppelt souveränen Forschung den subjektiven Wirklichkeiten der Menschen angemessen ist und ihre jeweiligen Handlungsmöglichkeiten erweitert. Uns ist bewusst, dass diesem Vorschlag der Gedanke vorausgeht, dass die Ermächtigung von Praxisakteuren grundsätzlich positiv zu bewerten ist. Daher muss weiter untersucht werden, wie sich dieser Ansatz bei unterschiedlichen Machtkonstellationen verhält.

Der eingangs formulierte Einwand »Jetzt werde ich nicht nur beforscht! Jetzt muss ich auch noch mitmachen!« kann allerdings nicht ganz entkräftet werden. Tatsächlich würde eine Forschungspraxis, wie hier angedacht, auch Zeit und Energie kosten – wie in allen anderen partizipativen Szenarien auch. Allerdings ist durch die Entscheidungsmöglichkeiten der Praxisakteure (welche grundsätzlich das Nicht(weiter)forschen einschließt!) und dank der kontext- und bedürfnisorientierten Fragestellungen nicht nur ein hohes Maß an Selbstbestimmung über den Einsatz von Zeit und Energie gewiss, sondern auch ein erheblicher Energieschub möglich. So wird nachhaltige, gemeinsame, intrinsisch motivierte Forschung denkbar. Sie wäre letztlich ein neues Stockwerk im Forschungsgebäude; eines, das sich auftut, wenn man die Leiter der Partizipation bis zu Ende geht.

Literatur

Alexander, Christopher (1979), The Timeless Way of Building. New York.

Alexander, Christopher/Ishikawa, Sara/Silverstein, Murray (1977), A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New York.

Arnstein, Sherry (1969), A ladder of citizen participation, Journal of the American Institute of Planners, Jg. 35, H. 4, S. 216-224.

Biesecker, Adelheid/Kesting, Stefan (2003), Mikroökonomik. Eine Einführung aus sozialökologischer Perspektive. München/Wien.

Brinkmann, Carina/Bergmann, Matthias/Huang-Lachmann, Jo-Ting/Rödder, Simone/Schuck-Zöller, Susanne (2015), Zur Integration von Wissenschaft und Praxis als Forschungsmodus: Ein Literaturüberblick, in: Climate-Service-Center.de, 16.03.2016, http://www.climate-service-center.de/imperia/md/content/csc/report_23.pdf.

Burawoy, Michael (2005), For Public Sociology, American Sociological Review, Jg. 70, H. 1, S. 4-28.

Conway, Ryan (2012), Ideen für den Wandel – der Institutionenvielfalt Sinn geben, in: Helfrich, Silke/Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Commons: Für eine Politik jenseits von Markt und Staat. Bielefeld, S. 434-442.

Euler, Johannes (2016). Commons-creating Society: On the Radical German Commons Discourse. Review of Radical Political Economics, Jg. 48, H. 1, S. 93-110.

Finke, Peter (2014), Citizen Science. Das unterschätzte Wissen der Laien. München.

Gibson-Graham, J.K./Cameroon, Jenny/Heal, Stephen (2013), Take Back the Economy. An Ethical Guide for Transforming our Communities. Minneapolis/London.

Grell, Petra (2006), Forschende Lernwerkstatt: Eine qualitative Untersuchung zu Lernwiderständen in der Weiterbildung. Münster.

Leitner, Helmut (2015), Mit Mustern arbeiten: Eine Einführung, in: Helfrich u.a. (Hg.), S. 26-35.

Helfrich, Silke (2015). Commons, Commons Based Peer Production, Ecommony oder die Ökonomie des Gemeinsamen. Eine Reflexion der Selbstverständnisse und Denkgrundlagen. Hausarbeit, Cusanus-Hochschule.

Helfrich, Silke/Bollier, David/Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.) (2015), Die Welt der Commons: Muster gemeinsamen Handelns. Bielefeld.

Hendrichs, Hubert (2007), Die Konstituierung des Lebendigen aus Polar-Gegensätzlichem, in: Koutroufinis, Spyridon (Hg.), Prozesse des Lebendigen. Zur Aktualität der Naturphilosophie A.N. Whiteheads, Freiburg/München, S. 43-62.

Holzkamp, Klaus (1985), Grundlegung der Psychologie. Frankfurt/M./New York.

Koutroufinis, Spyridon (Hg.) (2007), Prozesse des Lebendigen. Zur Aktualität der Naturphilosophie A.N. Whiteheads. Freiburg/München.

Koutroufinis, Spyridon (2007), Zur Einleitung – Whiteheads Prozessontologie und ihr Potential als Philosophie des lebendigen Werdens, in: Koutroufinis, Sypridon (Hg.), Prozesse des Lebendigen. Zur Aktualität der Naturphilosophie A.N. Whiteheads. Freiburg/München, S. 9-23.

Linebaugh, Peter (2009), The Magna Carta Manifesto. Los Angeles/London.

Markard, Morus (2009), Einführung in die Kritische Psychologie. Hamburg.

McGinnis, Michael/Ostrom, Elinor (2014), Social-ecological system framework: initial changes and continuing challenges, Ecology and Society, Jg. 19, H. 2, 16.03.2016, http://www.ecologyandsociety.org/vol19/iss2/art30/ES-2013-6387.pdf.

Ostrom, Elinor (1999), Die Verfassung der Allmende: Jenseits von Staat und Markt. Tübingen.

Ostrom, Elinor (2010), Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, The American Economic Review, Jg. 100, H. 3, S. 641-672.

Polanyi, Michael (1985), Implizites Wissen. Frankfurt/M.

Anmerkungen

[1] »Alle« meint hier, dass alle von der jeweiligen Forschung tangierten Praxisakteure die Möglichkeit haben, sich am Forschungsprozess zu beteiligen. Das heißt nicht, dass jede alles machen und überall involviert sein muss, sondern dass sie, wenn sie es gerne machen bzw. richtig und wichtig finden, entsprechend eingebunden werden und beitragen können.

[2] Friederike Habermann im Fachgespräch am 19. Januar 2016 in Bremen.

[3] »Die volle Lebendigkeit von Lebewesen und Kulturen entzieht sich einem substanzontologischen Denken« (Hendrichs 2007: 59). Demnach können auch Commons nicht essentialistisch gedacht werden, sondern befinden sich ständig im Werden und Wandel.

[4] »Die Grundintuition aller Prozessphilosophien besteht in der vorempirischen Annahme, dass […] primären bzw. elementaren Entitäten des Universums Prozesse sind und nicht Substanzen. Alles Persistierende wird zum Resultat der Aufeinanderfolge von miteinander zusammenhängenden Prozessen erklärt« (Koutroufinis 2007: 11).

[5] Gemeint sind Ansätze, die Soziales und Gesellschaftliches allein aus individuellem Handeln herleiten.

[6] Ontologisch impliziert all das die Negierung einer Idee vom So-Sein des Menschen. Das Sein wird erst durch Ereignisse geschaffen, die wir selbst beeinflussen, immer wieder neu (vgl. Hardt/Negri 2010: 76). Auch Commoners sind nicht, sie werden erschaffen und erschaffen sich selbst.

[7] Brinkmann u.a. (2015: 10) verwenden den Begriff Praxisakteur anstelle von Betroffene oder Stakeholder, »um den aus der Praxis stammenden Experten zu markieren und von dem Experten aus der Wissenschaft zu unterscheiden«.

[8] Markard (2009: 174f.) beschreibt einen der Hauptunterschiede folgendermaßen: »Statt um die ›Wirkung‹ von Bedingungen geht es im kritisch-psychologischen ›Begründungsdiskurs‹ um die Erfahrung von Bedeutungen, die Bedingungen für die jeweiligen Menschen haben, und um das Verhältnis von objektiver Bestimmtheit (Leben unter Bedingungen) und subjektiver Bestimmung (Einfluss auf Bedingungen).«

[9] Diese Kritik richtet sich in erster Linie gegen Teile der konventionellen Psychologie. Ähnliche Auseinandersetzungen werden beispielsweise in der Anthropologie/Ethnologie seit langem geführt. Insgesamt wäre es sehr ertragreich, den vorliegenden Text aus eben dieser Perspektive zu beleuchten.

[10] Grell (2006: 251) führt weiter aus: »Solange die Beteiligten sich als ›Beforschte‹ wahrnehmen, bringen sie ihre Perspektive – zu Recht – nur unter Vorbehalt ein.«

[11] Hier geht es um konkrete Anwendungen und Umsetzungen, nicht mehr um methodologische Grundpositionen wie im »pattern building« nach Biesecker und Kersting (2003).

[12] Inzwischen gibt es hunderte Mustersprachen, insbesondere für die Softwareprogrammierung, wo das Arbeiten mit Mustern zum Mainstream wurde und längst Teil akademischer Curricula ist. Zusätzlich gibt es Mustersprachen zur Organisationsentwicklung, Transitionsprozesse, Kreativität, Pädagogik, Umgang mit Demenz und vielem mehr.

[13] Die Entwicklung von Mustersprachen kommt immer einer Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten von Prozessen des menschlichen bzw. gesellschaftlichen Lebens gleich die Lebendigkeit vertiefen. Die Gegenstände der Mustertheorie sind damit nie statisch, sondern in steter Veränderung begriffen.